Die Gallenwege sind kleine sogenannte kanalikuläre (= durch einen Kanal gehende) Strukturen. Durch sie wird die Galle von der Leber in den Zwölffingerdarm abgeleitet.

Es gibt eine Reihe von Erkrankungen, die rund um die Gallenwege vorkommen. Dazu zählen vor allem:

Wenn Sie immer wieder in der rechten oberen Bauchregion Beschwerden haben, sollten Sie einen Facharzt aufsuchen. Zuständig für Erkrankungen an der Galle ist der Facharzt für Gastroenterologie. Die Gastroenterologie ist ein Teilbereich der Inneren Medizin. Sie befasst sich schwerpunktmäßig mit dem Magen-Darm-Trakt und den damit verbundenen Organen, darunter auch die Gallenblase und die Gallenwege.

Je nach Befund leitet Sie Ihr behandelnder Arzt möglicherweise an einen Facharzt für Hepatologie weiter. Die Hepatologie ist eine Spezialdisziplin innerhalb der Gastroenterologie. Sie befasst sich speziell mit den Erkrankungen der Gallenwege und der Leber.

Die Lage der Gallenblase unterhalb der Leber © magicmine | AdobeStock

Beschwerden im Bereich der Gallenwege äußern sich in der Regel durch Schmerzen am rechten oberen Bauchabschnitt. Sie sind für Laien zunächst sehr unsepzifisch und nicht leicht einzuordnen, vor allem, weil sie meist unregelmäßig auftreten.

Werden die Beschwerden chronisch, sind Bauchschmerzen in der Region der Leber ein häufiges Symptom. Die Schmerzen sind oft eher leicht, sie treten aber sehr regelmäßig auf.

Weiterhin gibt es sehr heftige Schmerzschübe, ebenfalls am rechten Oberbauch. Sie sind verbunden mit Übelkeit, mitunter auch Fieber, gelegentlich Erbrechen. Wenn Sie solche heftigen Beschwerden haben, handelt es sich möglicherweise um eine akute Gallenkolik, die von Gallensteinen ausgelöst wird.

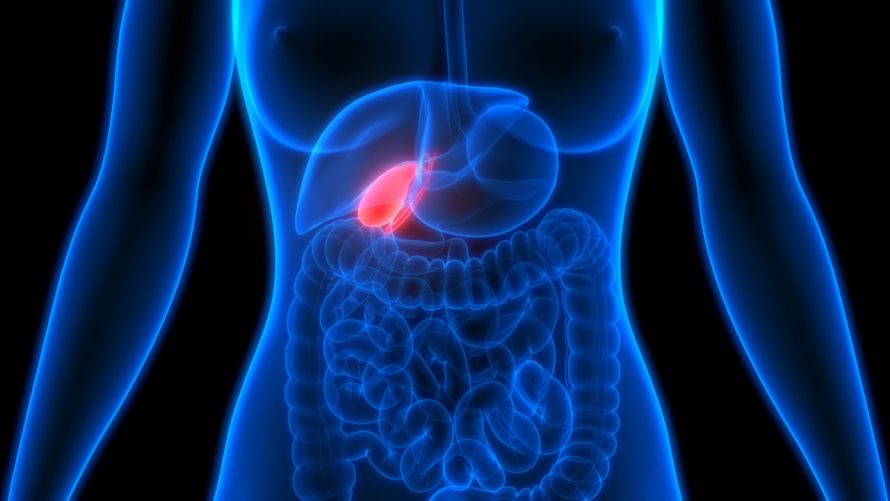

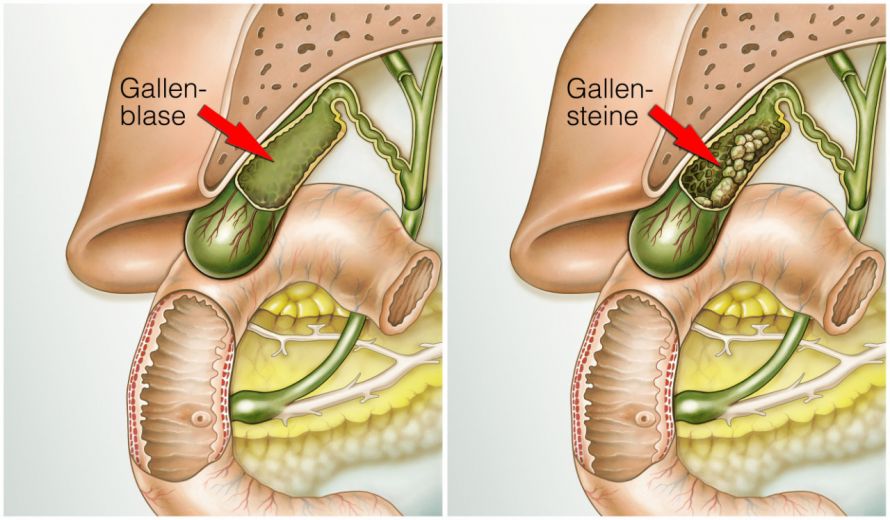

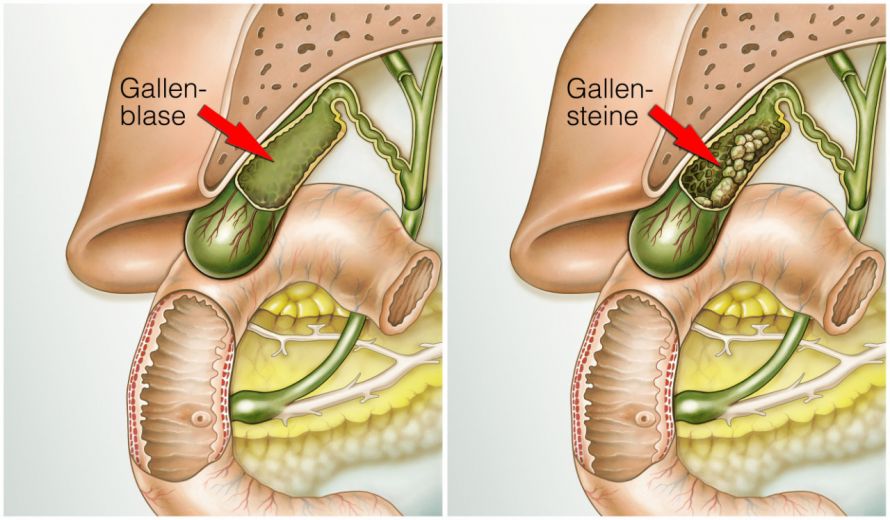

Die Hauptursache der meisten Gallenwegserkrankungen sind Gallensteine. Sie bestehen aus unterschiedlichen Substanzen, beispielsweise Calcium oder Cholesterin. Meist treten mehrere Steine gleichzeitig auf. Die Größe reicht von wenigen Millimetern bis hin zu einigen Zentimetern.

Viele Patienten bemerken gar nicht, dass sie Gallensteine haben. Sie können sich auch von selbst wieder auflösen oder sind klein genug, um wieder ausgeschwemmt zu werden.

Manche Gallensteine bereiten jedoch Probleme und führen zu deutlichen Beschwerden.

Die Ursache für die Steinentstehung liegt regulär in einer geänderten Zusammensetzung der Gallenflüssigkeit. Die Bildung von Gallensteinen erfolgt meist in der Gallenblase. Wenn die Steine wandern, gelangen sie in die Gallengänge. Dort besteht die Möglichkeit der Verstopfung eines Gallengangs. Bakterielle Infektionen sind ein daraus resultierendes Hauptproblem.

Nach dem 40. Lebensjahr steigt das Risiko auf die Bildung von Gallensteinen deutlich an. Frauen sind bis zu dreimal mehr betroffenals Männer.

Übergewicht gilt als ein primärer Risikofaktor, die Einnahme von Östrogenen im Rahmen einer Hormontherapie ebenso.

Die Bildung von Gallensteinen kann auch genetisch bedingt sein. Falsche Ernährung kann ebenfalls zu einer Änderung der Flüssigkeitszusammensetzung der Galle führen.

Gallensteine in der Gallenblase oder in den Gallengängen ist eine der häufigsten Gallenwegserkrankungen © Henrie | AdobeStock

Ihr Arzt spricht zunächst ausführlich mit Ihnen über Ihre Beschwerden und untersucht Sie bei Bedarf körperlich. Meist werden eine Stuhlprobe und eine Blutprobe ins Labor geschickt.

Bei Vorliegen von Gallensteinen sind diese häufig an bestimmten erhöhten Leberwerten in der Blutprobe nachzuweisen. Gehen Ihre Schmerzen mit einer Störung der Fettverdauung einher, ist dies an der Stuhlprobe erkennbar.

Eine weitere Untersuchungsmöglichkeit ist die Sonografie (Ultraschall). Damit sind Gallensteine, ihre genaue Lage und Position, die Anzahl und auch die Größe sehr gut zu erkennen.

Eine bedeutende Untersuchung ist die ERCP (endoskopisch retrograde Cholangiopankreatikographie). Die ERCP nutzt eine Kombination aus Endoskop und Röntgenkontrastmittel. Damit untersucht der Arzt die Hohlräume der Gallenwege und der Gallenblase. Krankhafte Veränderungen und Entzündungen sind so gut zu erkennen.

Im Fall von Gallensteinen setzt Ihr Arzt zunächst auf Beobachtung, sofern Sie beschwerdefrei sind. Bei häufigeren Gallenkoliken ist in der Regel die Entfernung der Gallensteine sinnvoll, damit sie nicht in den Gallengang gelangen.

Je nach Beschaffenheit und Größe der Steine ist es möglich, sie aufzulösen. Eine weitere Option ist das Zertrümmern von außen mittels Stoßwellentherapie. Dies wird bereits erfolgreich bei Nierensteinen eingesetzt und mittlerweile auch zunehmend bei Gallensteinen.

Eine chirurgische Entfernung ist über das minimal-invasive Verfahren ERCP mittels einer Sonde möglich. Diese Operation eignet sich insbesondere für einzelne im Gallengang befindliche Steine.

Bei einer chronischen Entzündung der Gallenblase nimmt der Arzt üblicherweise eine Entfernung der Gallenblase vor. Zusätzlich erhalten Sie voraussichtlich begleitend ein Antibiotikum.

Bei Vorliegen eines Tumors erfolgt ebenfalls eine Entfernung der Gallenblase im Rahmen der Gallenchirurgie. Ist der Tumor bösartig, kommt eine ergänzende Chemotherapie infrage.

Der Verlauf von Erkrankungen der Gallenwege hängt in erster Linie von der genauen Symptomatik und dem damit verbundenen Krankheitsbild ab. Auch die Ernährung spielt vielfach eine Rolle.

Gallensteine werden zunächst beobachtet und bedürfen häufig keiner Behandlung, wenn sie keine nennenswerten Probleme machen. Erst, wenn die Steine steckenbleiben und Entzündungen verursachen, ist eine Entfernung sinnvoll. Es ist allerdings möglich, dass irgendwann neue Steine entstehen.

Bei chronischen entzündlichen Prozessen ist oft die Entfernung der Gallenblase erforderlich. Hier sind im weiteren Verlauf in der Regel keinen größeren Einschränkungen zu erwarten.

Gallenwegserkrankungen führen meist zu Beschwerden und Symptomen im rechten Oberbauch. Treten die Schmerzen wiederkehrend beziehungsweise in Wellen auf, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

Der Facharzt für Gastroenterologie ist der richtige Ansprechpartner, um der Ursache für Ihre Beschwerden auf den Grund zu gehen.