Das Hüftimpingement ist eine Erkrankung des Hüftgelenks. Aufgrund eines mechanischen Konflikts kommt es bei den Patienten zu einer eingeschränkten Beweglichkeit. Damit sind auch Schmerzen verbunden.

Die Erkrankung wird auch als Femoro-azetabuläres Impingement (FAI) bezeichnet. Sie ist im WHO-Katalog unter dem ICD-Code M24.85 gelistet.

Vom FAI können sowohl Jugendliche als auch Erwachsene betroffen sein.

Bei einem Hüftimpingement weist das Hüftgelenk anatomische und/oder strukturelle Veränderungen auf. Diese Veränderungen können beispielsweise aus einem gestörten Wachstum der Knochen und Gelenke in der Kindheit resultieren. Neben genetischen Ursachen kann zum Beispiel auch Morbus Perthes zu einem Hüftimpingement führen.

Gesunde Hüftgelenke sorgen für einen reibungslosen Bewegungsablauf © dimdimich | AdobeStock

Das Hüftgelenk ist neben dem Kniegelenk das zweitgrößte Gelenk im menschlichen Körper. Die knöchernen Gelenkpartner sind der Oberschenkelknochen und das Becken.

Der Oberschenkelknochen bildet an seinem oberen Ende eine Kugel, den Oberschenkelkopf. Diese Kugel schmiegt sich beim gesunden Menschen genau in die Gelenkpfanne des Beckens.

Im Normalfall ermöglicht der enge Kontakt der Knochenpartner eine ungestörte und schmerzfreie Beweglichkeit des Hüftgelenks.

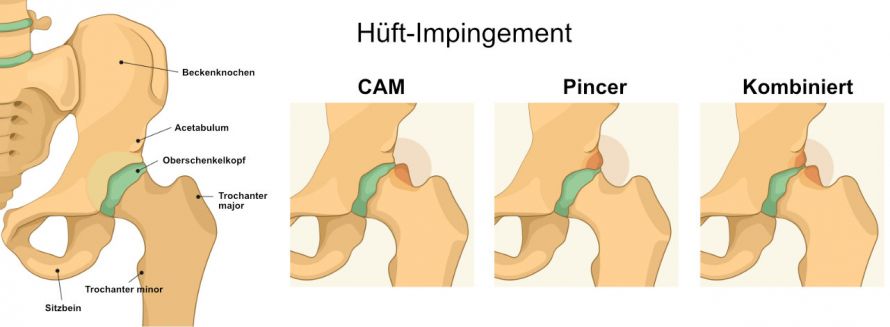

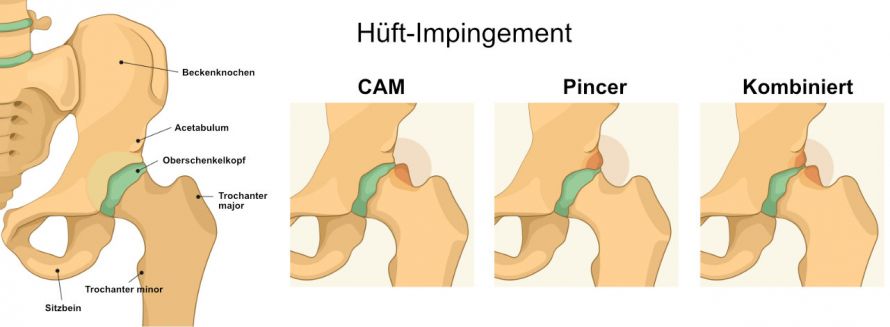

Beim Hüftimpingement unterscheidet man zwischen zwei Formstörungen:

- CAM-Impingement (auch: Nockenwellen-Impingement) und

- Pincer-Impingement (oder Beißzangen-Impingement).

Beim CAM-Impingement ist der Hüftkopf nicht gleichmäßig rund, sondern weist knöcherne Anlagerungen auf. Dadurch passt er nicht mehr perfekt in die Gelenkpfanne des Beckens.

Beim Pincer-Impingement sitzt die Gelenkpfanne zu tief im Becken oder weist eine Verdrehung auf. Auch hier passen Gelenkkopf und Gelenkpfanne nicht optimal zueinander.

In den meisten Erkrankungsfällen liegt ein sogenanntes Misch-Impingement vor. Das ist eine Kombination aus Pincer-Impingement und CAM-Impingement.

Drei Formen des Hüft-Impingements © nmfotograf | AdobeStock

Die Formveränderung am Hüftgelenk beeinträchtigt die Gelenkmechanik. Bei Beinbewegungen schlägt der Oberschenkel an die Gelenklippe. Die Folgen sind Verletzungen der Gelenklippe und der Knorpelflächen des Hüftgelenks.

Unbehandelt kommt es nach einiger Zeit zu irreversiblen Schäden am Knochen sowie zu degenerativen Veränderungen des Gelenks (Hüftarthrose).

Das Hüftimpingement wird häufig mit der Hüftdysplasie gleichgesetzt. Unter Hüftdysplasie versteht man jedoch Knorpelschäden aufgrund einer zu kleinen und/oder zu steil platzierten Hüftpfanne.

Hüftdysplasie und Impingement können in seltenen Fällen auch zur selben Zeit vorliegen und so Schmerzen verursachen.

Die Veränderungen an der Hüfte bleiben häufig über einen langen Zeitraum unentdeckt. Bei Sportlern wird ein Hüft-Impingement häufiger bei einer Untersuchung zu Sportverletzungen entdeckt.

Typische Schmerzen entstehen bei Hüft-Impingement bei Bewegung in der Leistengegend oder an der Vorderseite der Hüfte. Sie treten zunächst nur bei weiten Bewegungen auf. Bei fortgeschrittenem Impingement schmerzen auch kleinere Bewegungen der Hüfte.

Zu Ruheschmerzen kommt es bei deutlichem Krankheitsfortschritt.

Zu den weiteren Symptomen gehören:

- Schwierigkeiten beim Treppensteigen sowie beim Hinsetzen: also bei der Hüftbeugung

- Schwierigkeiten beim längeren Gehen oder Stehen: Schmerzen an der Hüftaußenseite

- Einklemmungsgefühle im Bereich der Leisten

- Sensibilitätsstörungen durch eine Reizung der umliegenden Nerven

Bei Verdacht auf ein Impingement kann der Arzt einen klinischen Bewegungstest durchführen. Dafür beugt er das Hüftgelenk des Patienten, rotiert es nach innen und bewegt es in Richtung der gegenüberliegenden Schulter. Das löst bei Patienten mit Hüftimpingement den sogenannten Impingement-Schmerz aus. Dieser ist ein typisches Zeichen der Erkrankung.

Die anatomischen Auffälligkeiten am Hüftgelenk lassen sich aber auch mittels Röntgen darstellen. Hier zeigt sich ferner, ob sich infolge der Erkrankung bereits eine Arthrose entwickelt hat. Mittels CT-Scan kann der Arzt ein 3D-Bild des Hüftknochens erzeugen und so eventuelle Auffälligkeiten schneller entdecken.

Ein weiteres Verfahren zur Darstellung des Hüftgelenks ist die Magnetresonanztomografie (MRT). Damit lässt sich vor allem der Zustand der Gelenklippe und des Gelenkknorpels beurteilen.

Die Behandlung des FAI hängt vor allem davon ab, wie ausgeprägt die Fehlstellung ist. Bei geringen anatomischen Auffälligkeiten kann schon eine konservative Behandlung zu Besserung führen. Eine OP ist dann nicht nötig.

Im Rahmen der Physiotherapie erlernen die Patienten Übungen zur Kräftigung des Rumpfes und der Beine. Eine gute Balance in den Muskeln kann das Gelenk in seiner Funktion stützen und entlasten.

Der Arzt kann zudem entzündungshemmende Schmerzmittel aus der Gruppe der nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAR) verordnen. Auch die Injektion von Entzündungshemmern wie Kortison in das betroffene Hüftgelenk verringert oft die Beschwerden.

Schmerztherapie bei Hüft-Impingement

Eine konservative Therapie kann die Beschwerden zwar lindern, aber nicht die Ursache beseitigen.

Wenn die konservative Therapie keinen Erfolg zeigt oder das Gelenk stärker beschädigt wird, ist eine OP sinnvoll. Sie kommt auch infrage, wenn eine höhergradige Fehlform des Hüftgelenks vorliegt, damit Folgeschäden verhindert werden können.

Die meisten Operationen zur Behandlung des Impingement führt der behandelnde Arzt arthroskopisch durch. Bei dieser minimal-invasiven Gelenkspiegelung erhält der Patient in der Regel eine Vollnarkose.

Üblicherweise sind zwei bis drei kleine Schnitte nötig, um das Gelenk zu operieren. Die Komplikationsrate der Hüftarthroskopie ist sehr gering.

Das Video zeigt den Ablauf einer Hüftgelenkspiegelung:

Bei der offenen Operation, der sogenannten chirurgischen Hüftluxation, ist ein rund 20 Zentimeter langer Hautschnitt erforderlich. Der Operateur hat damit direkte Sicht auf das OP-Gebiet. Er nimmt dabei die Gelenkkugel aus der Gelenkpfanne.

Der Gelenkkopf und die durchtrennte Oberschenkelmuskulatur werden dann für den Heilungszeitraum mit Schrauben fixiert.

Der Vorteil ist die freie Sicht auf das Gelenk während der Operation und zusätzlich die Möglichkeit, Knorpelschäden mitzubehandeln. Allerdings muss dabei mehr Gewebe, zum Beispiel die Muskulatur, durchtrennt werden. Das erfordert nach der OP eine längere Heilungsdauer und der Patient hat mehr Schmerzen.

Eine Mischform wäre die arthroskopisch unterstützte Operation (mini-open Technik). Hier kommen über einen kleinen Schnitt Instrumenten für die Arthroskopie zum Einsatz. Der Operateur nutzt aber auch kleine Spezialinstrumente, um größere Fehlstellungen zu behandeln.

Eine weitere Möglichkeit bei besonderer Fehlstellung eines Hüft-Impingement ist die korrigierende Osteotomie. Dabei richtet der Operateur die Gelenkpfanne neu aus, nachdem er die knöchernen Verbindungen von

- Sitzbein,

- Schambein und

- Darmbein

durchtrennt hat. Die Knochen sollen anschließend in einer anatomisch korrekten Lage zusammenwachsen und ausheilen.

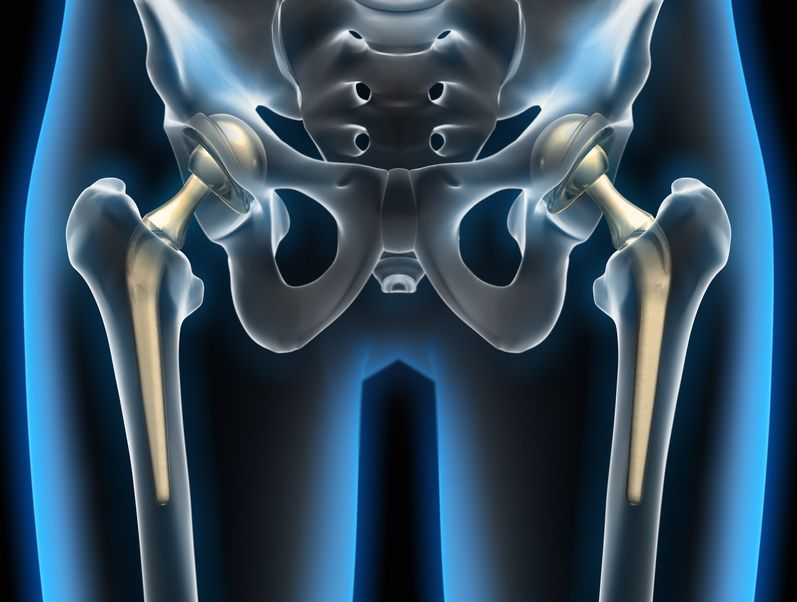

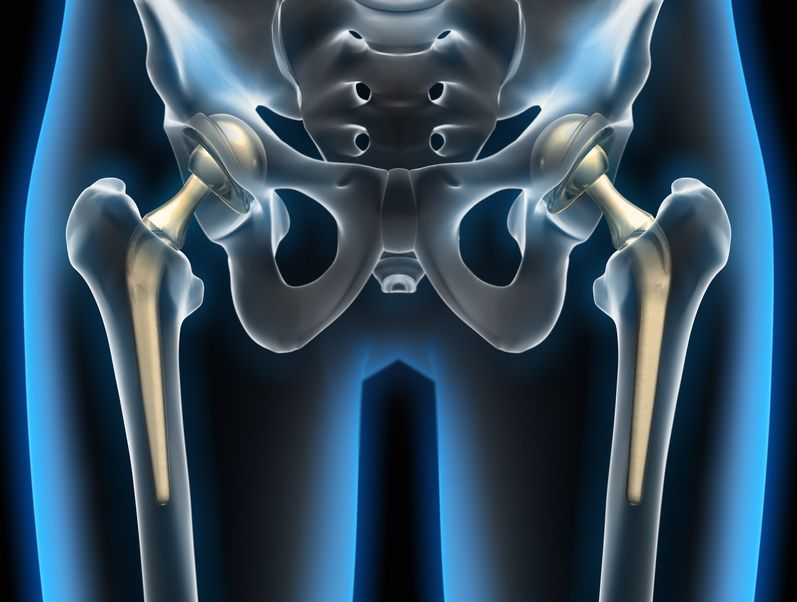

Liegt bereits eine Hüftarthrose vor, kann der Einsatz eines künstlichen Hüftgelenks (Hüftprothese) sinnvoll sein.

Hüftprothese bei Impingement: Therapie bei starkem Gelenkschaden © psdesign1 / Fotolia

In der Regel muss der Patient sowohl nach der Arthroskopie als auch nach der offenen Operation für einige Tage im Krankenhaus bleiben. Für ein bis zwei Monate nach der Operation benötigt er zudem Gehstöcke, um das Gelenk nicht zu sehr zu belasten. Die Heilungsdauer hängt jedoch stark von den durchgeführten Maßnahmen ab.

Nach den meisten Eingriffen kommen sogenannte passive elektrische Bewegungsschienen zum Einsatz. Diese bestehen aus Hülsen oder Schienen, die durch ein Gelenk miteinander verbunden sind. Ein Elektromotor bewegt die Schiene und sorgt dafür, dass das Hüftgelenk in einem vorgegebenen Bewegungsumfang passiv geführt wird. Zugleich kompensiert die Schiene eventuell bestehende Instabilitäten.

Mithilfe der passiven Bewegungsschiene kann das Hüftgelenk schon sehr früh nach der Operation gleichmäßig mobilisiert werden. Der Patient muss dafür seine Muskulatur nicht aktiv anspannen.

Nach der Entlassung sollte der Patient Zuhause weitere Übungen durchführen. Damit kann er die Muskelkraft steigern und seine Beweglichkeit verbessern.

Auch eine spezifische Hüftphysiotherapie ist notwendig. Sie dient

- der Mobilisierung des Hüftgelenks,

- der Kräftigung der hüftstabilisierenden Muskulatur und

- der Dehnung der verkürzten Strukturen rund um das Hüftgelenk.

Übungen wie die Standwaage oder die einbeinige Brücke können ebenfalls die Stabilität und die Mobilität des Hüftgelenks verbessern.

Bewegung als Therapie: Physiotherapie bei Hüft-Impingement © Cello Armstrong / Fotolia

Bei bis zu 80 Prozent der Patienten lässt sich mit der minimal-invasiven Operation ein gutes Ergebnis mit deutlicher Schmerzlinderung erreichen. Das Ergebnis hängt vor allem vom Alter der Patienten und vom Zustand des Gelenkknorpels vor der Operation ab.

Leichte sportliche Aktivitäten können die Patienten etwa sechs bis 12 Wochen nach dem minimal-invasiven Eingriff aufnehmen. Leistungssportler müssen teilweise vier bis sechs Monate auf den Wettkampfsport verzichten.

Auch bei der offenen Operation verbessern sich bei 70 bis 80 Prozent der Patienten die Symptome des Hüft-Impingement. Meist verringern sich die Schmerzen deutlich oder verschwinden ganz. Das Endergebnis lässt sich jedoch erst nach rund einem Jahr beurteilen.

Wenn die Rehabilitation nach der Operation positiv verläuft, können die Patienten nach drei Monaten wieder leichten Sport ausüben. Ebenso wie bei der Hüftarthroskopie hängt der Erfolg der Operation vor allem vom

- Alter der Patienten und

- eventuell vorliegenden Schädigungen des Gelenkknorpels vor der Operation

ab.