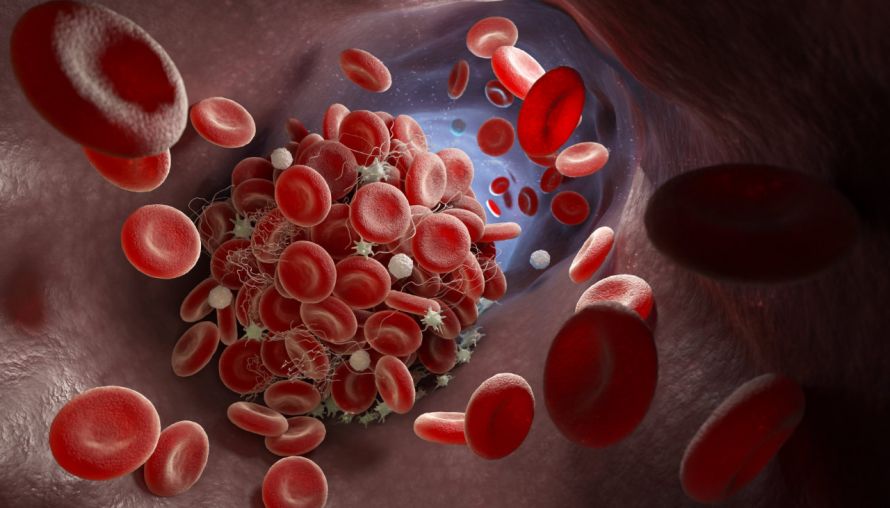

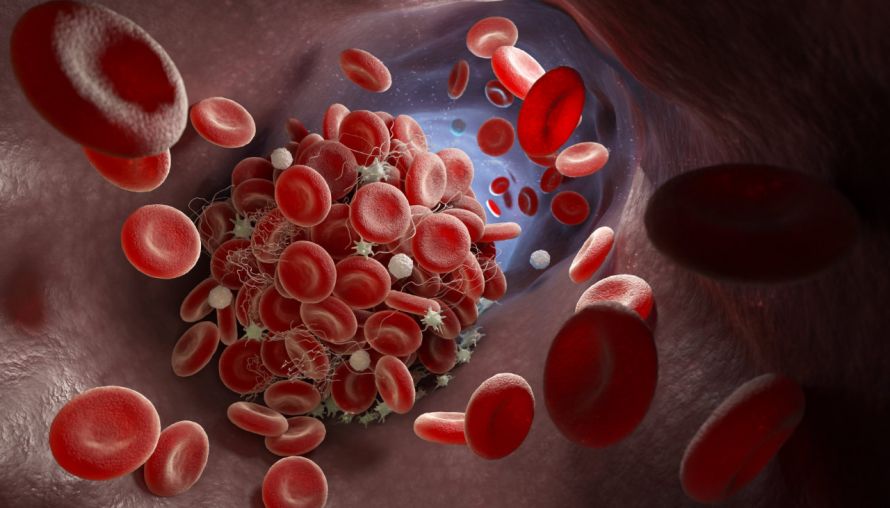

Durch die Verletzung von Blutgefäßen jeglicher Art kommt es zu einer Aktivierung der Blutgerinnung. Das Blut verklumpt und bildet kleine Gerinnsel. Sie legen sich von innen an die Gefäßverletzung und verschließen sie auf diese Weise. Die Blutgerinnung ist also essenziell für die Wundheilung.

Manchmal kommt es vor, dass Blut ohne eine Verletzung verklumpt. Das kann zu weiteren Problemen führen.

Zunächst bildet sich dann ein winziges Blutklümpchen. Meist kann der Körper dieses wieder auflösen. Wenn ihm das nicht gelingt, Fall kann sich das Blutklümpchen weiter vergrößern. Ist es groß genug, kann es das das gesamte Blutgefäß verschließen.

Geschieht das in einer Vene, nennt man diesen Verschluss Thrombose, bei Schlagadern thrombotischer Verschluss.

Letztlich sind drei Hauptursachen verantwortlich für die Entstehung einer Thrombose:

- Veränderungen in der Gefäßwand, insbesondere Verletzungen, Unregelmäßigkeiten, Kalkablagerungen oder Engstellen.

- Veränderungen der Blutzusammensetzung, zum Beispiel bei Blutkrebs (Leukämie) oder angeborenen Erkrankungen, die mit dem Risiko einer erhöhten Blutgerinnung einhergehen.

- Veränderungen der Fließ- und Flußeigenschaften des Blutes. Grund sind Turbulenzen im Bereich von Engstellen oder bei längerer Immobilität (Flugreisen, lange Autofahrt) sowie nach einer Operation mit Bettruhe.

Diese drei Gründe werden auch als sogenannte Virchowsche Trias bezeichnet. Virchow war ein deutscher Pathologe, der sich intensiv mit der normalen sowie krankhaften Blutgerinnung beschäftigt hat.

Weitere Beispiele aus dem klinischen Alltag, die mit Gerinnselbildungen einhergehen:

- Infusionsschläuche oder Schrittmacherkabel in Blutgefäßen können ebenfalls Gerinnsel entstehen lassen.

- Längere Inaktivität, zum Beispiel durch zu langes und beengtes Sitzen, Bettlägerigkeit oder Lähmungen, kann zu einer Thrombose beitragen. Das ist der Grund, warum man nach einer Operation oder während einer langen Flugreise stets Kompressionsstrümpfe tragen sollte.

- Auch einige Herzkrankheiten begünstigen die Entstehung von Blutgerinnseln.

Bei einer Thrombose verklumpt das Blut und bildet ein Blutgerinnsel, das ein Gefäß verstopfen kann © Tatiana Shepeleva | AdobeStock

Weitere Risikofaktoren sind

- bestimmte Medikamente (zum Beispiel die „Pille“ oder Hormonersatztherapien),

- Übergewicht,

- Rauchen,

- eine Schwangerschaft,

- Krebserkrankungen und

- Flüssigkeitsmangel.

Je nachdem, wo sich ein Blutgerinnsel befindet, kann es unterschiedliche Probleme verursachen. Sie können teilweise sogar lebensbedrohlich werden, etwa bei Blutgerinnseln in

Wird eine Thrombose rechtzeitig festgestellt, kann man sie durch die Gabe spezieller Medikamente meist auflösen. Wenn das nicht möglich ist, kann eine Thrombektomie, also eine chirurgische Entfernung des Thrombus, lebensrettend sein.

Eine Thrombektomie kommt in erster Linie als Notfallbehandlung bei einem schweren Schlaganfall oder einem Herzinfarkt infrage. Diese Situationen sind für den Patienten lebensbedrohlich und müssen schnell behandelt werden. Das heißt, die verschlossenen Gefäße müssen in kürzester Zeit wieder durchgängig gemacht werden, damit das Gehirn bzw. das Herz nicht abstirbt.

Bei einer Thrombektomie wird der Thrombus, also das Blutgerinnsel, mechanisch aus dem Gefäß entfernt.

Das ist vor allem bei sehr großen Blutgerinnseln ab etwa einem Zentimeter Länge der Fall. Besonders häufig kommt die Thrombektomie bei einem Schlaganfall zum Einsatz, vor allem bei jüngeren Patienten oder in besonders schweren Fällen. Eine schnelle Wiederherstellung des nötigen Blutflusses kann schwere Behinderungen und Todesfälle vermeiden.

Ob die Thrombektomie erfolgsversprechend ist, muss jedoch individuell geprüft werden. Entscheidend ist zum Beispiel der Behandlungszeitraum: Die Operation muss innerhalb weniger Stunden nach dem Herzinfarkt oder Schlaganfall durchgeführt werden, um bleibende Schäden verhindern zu können. Zudem darf das bereits geschädigte Hirn- oder Herzareal nicht zu groß sein.

Unter Umständen kann die Thrombektomie auch bei einer zugesetzten Beinvene eingesetzt werden.

Bei einer Thrombektomie wird ein sehr dünner Katheter von der Leiste oder vom Arm aus in das betroffene Blutgefäß eingeführt. Der Arzt durchsticht dann mit dem Katheter das Blutgerinnsel. An der Spitze des Katheters befindet sich ein aufblasbarer Ballon. Beim Zurückziehen des Katheters kann dieser Ballon entfaltet werden und somit das Gerinnsel mitziehen.

Dadurch fließt das Blut wieder ungehindert und versorgt die betroffenen Körperareale mit Sauerstoff.

Die Thrombektomie wird meist in Vollnarkose durchgeführt, teilweise auch mit örtlicher Betäubung.

Der Eingriff ist für manche Fachbereiche ein Routineeingriff. Besonders Gefäßchirurgen führen ihn im Bereich der Arm- und Beinschlagadern sehr häufig durch.

Im Bereich der hirnversorgenden Arterien ist dieses Vorgehen dagegen eine Akutmaßnahme. Sie wird nur in spezialisierten Kliniken (meistens Universitätskliniken) durchgeführt.

Voraussetzung für eine erfolgreiche Behandlung ist, dass rund um die Uhr Spezialisten für

- hochwertige Bildgebungsverfahren und

- die Durchführung der Operation

verfügbar sind. Diese Methode setzt sich vor allem in der Schlaganfallbehandlung in den letzten Jahren immer weiter durch. Daher können viele Patienten in Spezialkliniken und -abteilungen für Neuroradiologie überwiesen werden können, wo eine Thrombektomie erfolgen kann.

Bei der Thrombektomie sind kaum ernsthafte Risiken zu befürchten. In seltenen Fällen kann ein Gefäß verletzt oder ein Gerinnsel im Körper verschleppt werden. Die Folgen sind jedoch für die Patienten kaum spürbar und können meist sofort behoben werden.

Sickert allerdings durch ein verletztes Gefäß Blut in das umliegende Hirngewebe, drohen zusätzliche Schäden.

Natürlich bestehen auch durch die Narkose und den Eingriff selbst gewisse Risiken, bei lebensbedrohlichen Gefäßverschlüssen überwiegt jedoch stets der medizinische Nutzen.

Nach einer erfolgreichen Thrombektomie verschwinden die Symptome eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls häufig sehr schnell.

Weitere Behandlungen der bestehenden Folgen sind dennoch notwendig. Die Gabe spezieller Medikamente sollte die Gefahr einer erneuten Gerinnselbildung so weit wie möglich reduzieren.

Welche Therapieformen, Medikamente und Nachbehandlungen nötig sind, entscheiden die Ärzte im Einzelfall.