Bei der autologen Knorpelzelltransplantation (ACT) handelt es sich um ein Verfahren zur Züchtung von neuem Knorpel aus körpereigenen Knorpelzellen. Diese neuen Knorpelzellen können dann im Körper Knorpelschäden reparieren. Kurz und mittelfristige Ergebnisse der autologen Knorpeltransplantation sind vielversprechend, Langzeitergebnisse stehen noch aus. Gerade am Kniegelenk müssen Begleitverletzungen eines Knorpelschadens mitversorgt werden, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.

Was ist Knorpel und wie entstehen Knorpelschäden?

Knorpel kann elastisch oder faserig aufgebaut sein und ist vor allem im Bereich der Gelenke, im Skelettsystem sowie an den Körperanhängen wie Nase und Ohrmuscheln zu finden. An den Gelenkflächen sorgt die dünne Knorpelschicht dafür, dass die Gelenkbewegung möglich ist, ohne dass die Knochenenden aufeinander reiben. Wird der Gelenkknorpel zerstört, reiben die knöchernen Gelenkflächen direkt aufeinander. Das verursacht zum Beispiel die charakteristischen Schmerzen bei einer Arthrose.

Knorpel besteht im Wesentlichen aus einer bindegewebigen Knorpelmatrix sowie den darin eingebetteten Knorpelzellen (Chondrozyten). Knorpel wird nicht von Blutgefäßen durchzogen, weshalb die Versorgung der Knorpelzellen hauptsächlich durch Diffusionsprozesse abläuft. Dabei werden Sauerstoff und Nährstoffe durch die Knorpelmatrix hindurch zu den Chondrozyten gebracht. Abfallstoffe sowie CO2 werden auf entgegengesetztem Weg wieder abtransportiert. Die Versorgung des Knorpels übernimmt die sogenannte Synovia, eine Flüssigkeit, die zudem als eine Art „Gelenkschmiere“ fungiert.

Gelenkknochen sind an den Kontaktstellen mit Knorpel überzogen © crevis | AdobeStock

Aufgrund seiner sehr langsamen Versorgung wird der Knorpel zum Beispiel schlechter durch Antibiotika erreicht. Das erschwert eine Behandlung bei bakteriellen Entzündungen. Darüber hinaus ist die Regenerationsfähigkeit von Knorpelgewebe durch die langsamere Diffusion begrenzt.

Dadurch führen insbesondere

- entzündliche Prozesse,

- Unfälle,

- Durchblutungsstörungen sowie die

- mechanische Abnutzung des Gelenkknorpels

zu Schäden, die sich durch Fehlbelastungen und Überbelastung weiter verstärken können. Solche Abbauprozesse finden wir zum Beispiel bei der Arthritis (entzündlicher Gelenkknorpelabbau) oder bei der Arthrose (mechanischer Gelenkknorpelabbau).

Knorpelschäden an den großen Gelenken treten, wie gesagt, in der Hauptsache entweder durch Verschleiß (Arthrose) oder durch einen Unfall auf. Wichtig ist zu wissen, dass Gelenkknorpelschäden, die auf eine Arthrose zurückgehen, nicht für die autologe Knorpelzelltransplantation infrage kommen.

Je nach Ausmaß des Knorpelschadens stehen sehr unterschiedliche Therapieformen zur Verfügung. Eine Knorpeltransplantation kommt dabei vor allem bei lokal begrenzten Knorpelschäden zum Einsatz, zum Beispiel im Bereich des

- Knies,

- Sprunggelenks oder

- Hüftgelenks.

Ein lokaler Knorpelschaden äußert sich überwiegend durch Belastungsschmerzen und eine entzündungsbedingte Neigung zur Schwellung. Mit der Zeit führt die Überlastung des Gelenks dazu, dass auch Ruheschmerzen auftreten können. Die Diagnose wird in der Regel mittels Röntgenbild oder Magnetresonanztomographie (MRT) gestellt. In Einzelfällen kann der Arzt jedoch erst während einer Arthroskopie (Gelenkspiegelung) feststellen, ob das Ausmaß des Knorpelschadens durch eine Knorpeltransplantation behandelt werden kann. Bei lokal begrenzten Schäden am Knorpel kommt unter Umständen eine Knorpeltransplantation in Frage.

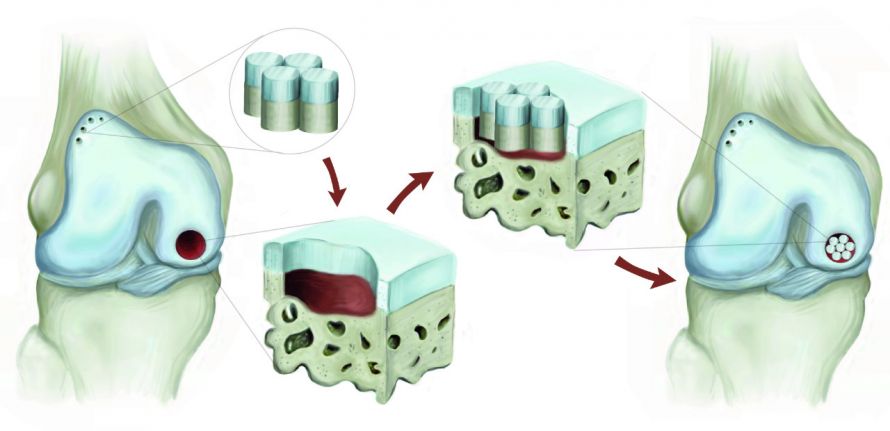

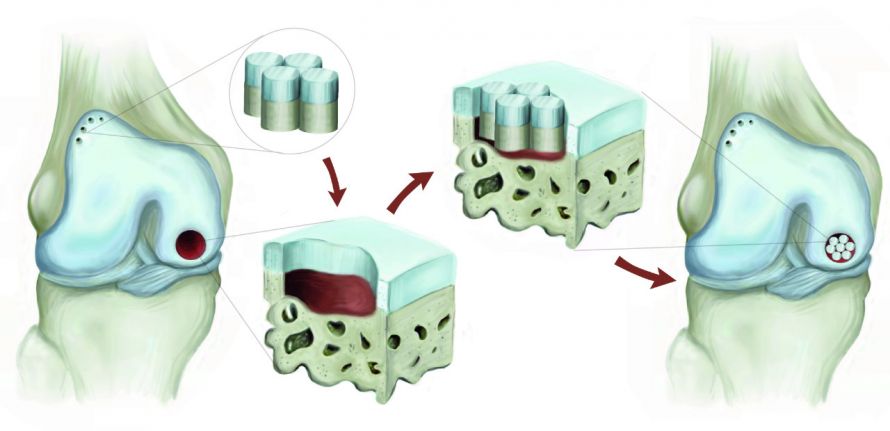

Bei der autologen Knorpelzelltransplantation (ACT) wird Knorpel bei einer ersten Gelenkspiegelung an einer unbelasteten Stelle des Körpers entnommen. Mittels eines Spezialverfahrens werden anschließend die Fasern entfernt, um die Knorpelzellen (Chondrozyten) freizulegen.

Die frei gewordenen Knorpelzellen können anschließend im Reagenzglas vermehrt werden – einige Zentren für Knorpeltransplantationen nehmen etwa 20 Millionen Knorpelzellen als geeignete Grundlage für die weitere Anzüchtung von Transplantaten. Dabei wird der körpereigene Knorpel in einem Labor auf unterschiedlichen Trägermaterialien (Matrizes) zu einem größeren Knorpeltransplantat herangezüchtet. Dieser Vorgang dauert in der Regel einige Wochen.

Das Transplantat oder die Matrix wird in einem zweiten Eingriff – arthroskopisch oder auch mittels offener Gelenk-OP – auf die defekte Stelle, zum Beispiel im Knie, transplantiert. Bei tiefen, meist unfallbedingten Defekten, die bis an oder sogar in den Knochen reichen, muss gegebenenfalls der Knochen mithilfe einer Spongiosaplastik aufmodelliert werden.

Darstellung einer Knorpeltransplantation © giana | AdobeStock

Im Verlauf der nächsten Monate entsteht aus den Knorpelzellen des Transplantats neuer Knorpel, der dem natürlichen Knorpel entspricht. Für die Knorpeltransplantation gut geeignete Gelenkanteile sind:

- die Oberschenkelrollen des Kniegelenkes,

- die Kniescheibenrückfläche sowie

- die Talusgelenkfläche am oberen Sprunggelenk.

Bei Kniegelenksverletzungen müssen Meniskusschäden oder Kreuzbandverletzungen operativ mitversorgt werden, um weiteren Gelenkschäden nach der Operation vorzubeugen. Hierfür ist jedoch eine individuelle Therapieplanung notwendig.

Hauptprobleme der Knorpeltransplantation sind das unvollständige Anwachsen des transplantierten Knorpels sowie ein nicht belastbares Transplantat. Vor allem Menschen höheren Alters, mit Vorerkrankungen sowie Raucher und Voroperierte am selben Gelenk haben ein höheres Risiko für ein Transplantatversagen. Darüber hinaus besteht bei der wiederholten Gelenkspiegelung immer auch die Gefahr einer Infektion mit bakteriellen Entzündungserregern, was die Heilung deutlich verlangsamen kann.

Die Heilungsaussichten sind bei isolierten, kleineren Defekten besser als bei größeren Defekten. Unfallbedingte Knorpelschäden haben eine bessere Prognose als arthrosebedingte Knorpelschäden. Der körpereigene transplantierte Gelenkknorpel ist bezüglich seiner Zusammensetzung anderen Verfahren mit einem künstlichen Gelenkersatz überlegen. Bessere Langzeitergebnisse als bei herkömmlichen Therapien sind für die Knorpelzelltransplantation zu erwarten.

Der frisch transplantierte Knorpel ist noch nicht belastbar. Er erfordert daher in Abhängigkeit vom betroffenen Gelenk ein spezielles Nachbehandlungsschema. Dazu gehören eine mehrwöchige Entlastung und Einschränkungen beim Bewegungsumfang.

Nach einer Knorpeltransplantation hat die Nachbehandlung eine große Bedeutung © Andrey Popov | AdobeStock

Ziel der autologen Knorpeltransplantation ist es, beim jüngeren Sportler mit unfallbedingtem Knorpelschaden auch eine Sportfähigkeit wiederherzustellen. Voraussetzung hierfür sind ein stabil eingeheiltes Transplantat, eine gute wiedererlangte Koordination und ein guter Wiederaufbau der Muskulatur. Insgesamt zeigen die Studien, dass ein für zwei bis drei Jahre durchgeführtes postoperatives sportliches Training die Heilungschancen und Langzeitergebnisse deutlich verbessern kann.

Gegenüber einem größeren operativen Eingriff mit einem künstlichen Gelenkersatz hat die autologe Knorpeltransplantation entscheidende Vorteile, so z. B.:

- geringere Schmerzen infolge eines kleineren Operationszuganges,

- Wiederherstellung der Belastbarkeit des Gelenkes durch natürlichen Knorpel,

- verbesserte Beweglichkeit durch das Wiederherstellen der natürlichen Strukturen im Gelenkknorpel,

- Wiederaufbau der körpereigenen Knorpelschicht sowie

- das Vermeiden eines künstlichen Gelenkersatzes (Endoprothetik).

Das Verfahren der Knorpelzelltransplantation kann dennoch nicht bei allen Patienten uneingeschränkt angewendet werden. Die besten Ergebnisse sind bei diesen Voraussetzungen zu erwarten:

- Alter > 30–35 Jahre,

- aktiver Sportler,

- keine früheren Operationen am Gelenk,

- männliches Geschlecht,

- Schmerzsymptomatik nicht länger als 12 Monate,

- eine nur geringe Defektgröße sowie

- Nichtraucher-Status.

Die genauen Kosten für eine Knorpelzelltransplantation können individuell variieren und hängen auch von den jeweiligen Operations- und Krankenhauskosten ab. Es ist jedoch davon auszugehen, dass allein die Kultivierung der Knorpelzellen und deren Vermehrung im Labor weit mehr als 4.500–6.500 Euro kostet.

Bei korrekter Indikation wird die zuständige Krankenkasse in der Regel die Kosten für eine autologe Knorpelzelltransplantation übernehmen. Trotz der erwartbaren hohen Kosten des Verfahrens, wurde dessen Wirtschaftlichkeit unlängst auch in Studien aus den USA und Deutschland belegt. Darüber hinaus wird das Verfahren in Deutschland auch vom gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) mit einem Nutzen bewertet.

Die Knochenzelltransplantation ist ein gut untersuchtes Verfahren aus der Orthopädie und Unfallchirurgie. Um als Orthopäde oder Unfallchirurg jedoch autologe Knorpeltransplantationen durchführen zu dürfen, bedarf es aufwendiger Zertifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen.

Ferner erfordert die Operation einen großen bürokratischen Aufwand, weshalb sich nur wenige Ärzte sowie Zentren auf die Knorpelzelltransplantation spezialisiert haben. Bei Leading Medicine Guide führen wir einige Spezialisten sowie Orthopädiezentren auf, welche die autologe Knorpeltransplantation anbieten und über Expertenwissen und sehr gute Operationserfahrung auf diesem Gebiet verfügen.